書評・出版・ 2019年9月28日 (土)

【読書備忘】アート・オブ・フリーダム (米山悟1984年入部)

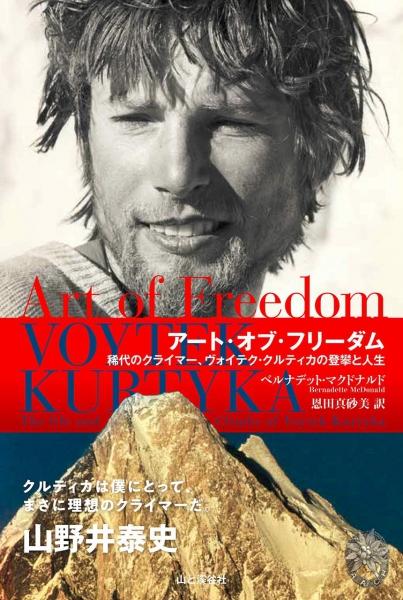

1980年代から1990年代にかけて8000m級を含む高所の困難なルートに、創造的なルートを見出し、事故もなく、数々の「芸術的」とも言えるラインの登攀を成功させて生き延びたヴォイテク・クルティカの評伝の和訳が8月に出版されて、かみしめながら、こってりと読書した。

1980年代から1990年代にかけて8000m級を含む高所の困難なルートに、創造的なルートを見出し、事故もなく、数々の「芸術的」とも言えるラインの登攀を成功させて生き延びたヴォイテク・クルティカの評伝の和訳が8月に出版されて、かみしめながら、こってりと読書した。表題がart of climbing でも freedom of climbing でもなくart of freedomというので、意味を考えながら読み続けた。読み終えるころ、納得する。山登りの喜びの芯の部分は、「自由」にある。

「自由」こそ、私自身が少年期から山に求めて飽きずに登ってきた山登りの魅力の本質の部分だと思っている。free。道具を持たず、社会システムの保護と制限から逃れて行ける所、それが「山」のはずだ。描くそのラインは、既存のものでも制限下のものでもなく、そして何より美しくなければならない。ガッシャブルムI,II峰縦走、ガッシャブルムIV峰西壁。今でもその美しさを後追いできない。

1947年生まれ。40歳前後のヒマラヤ高所で活躍の時代は、私の山登りを始めた時期であったのだが、同時代ではやはりメスナーとククチカの記憶はあったけれど、クルティカの憶えは無かった。その理由は、本書を読んでわかった。ククチカとクルティカ。名前が似ていて同時代の対照的なふたり。クルティカの軌跡は、当時のメスナーとククチカの「8000m争い」の時代に、惑わされず、始めから最後まで一本芯が通っていた。

「8000m峰全山完登という王冠」を懸けて「クライミングという高貴な芸術を、価値のない見世物に貶めた」。クライミングが持つ「ロマンチックで形而上的、そして美的な価値観を」無視し、「アルピニズムを序列化という罠に陥らせ」た。ということばに、クルティカの考えは集約される(330頁)。おそらくそれとつながる理由で、クルティカは何度もピオレドールの受賞を丁重に辞退し続けた。世から賞嘆を受け、自分がそれにふさわしいものと思い込んでしまう可能性を恐れたために。その丁寧に固辞する文面に、彼の誠実さがにじみ出ている。

読書途中で見た、ジミー・チン監督のドキュメンタリ映画「フリー・ソロ」のアレクス・オノルドの慎重で控えめな人格が何故かかぶってしまう。こちらも「フリー=道具なしあるいは自由」が主題。エルキャプの4時間フリーソロは快挙だけれども、同時に読んでいたクルティカのガッシャ4峰西壁は、誰にも映像化できまい。サードマンまで現れる限界の生還。どちらも「自由の芸術」にふさわしい行いだと思う。

ポーランドにはなぜ、あの頃突出したヒマラヤクライマーが続出したのか?これは個人的に長い間の疑問だった。70-80年代の社会主義体制に理由があったのかな?チェコスロバキアやハンガリーにだってタトラほどの山はある(と思う)。この疑問は何度か本書でも述べられる。この本を読んで少しわかったのは、クルティカの脱法精神が不条理な社会主義体制に育まれた面だ。「違法であることは創造的人生の一部なのです」「制約はほとんどが世界の悪者によって押しつけられ、私達を奴隷化します。これは自由の感覚を台無しにします。」(332頁)ディストピアや他国による長い圧政の歴史が芸術を生み出す、これは映画や文学でも多くあり「東欧産」には僕は心惹かれる物が多い。

クルティカの独白部分の一人称訳が、「です・ます」調であることに、はじめ小さな違和感として気にとまった。外国人の翻訳セリフや字幕は必要以上にフレンドリーというか、ときに馴れ馴れしいほど軽率な言葉遣いになりがちだ。これは日本メディアの悪習だと思うけれど。特にスポーツ選手や元気のいいキャラの場合は間違いなし。読み進めればすぐに分かるが、クルティカの言葉は思慮深く、難解とも言える言葉遣いだが、考えつくされて選ばれて出された言葉なのだろう。おそらく日本語ではこの丁寧な言葉遣いの訳がふさわしい人柄なのだと思う。それがわかるのが、意見の違いで別れていくパートナーたちに対する慈愛に満ちた言葉の数々だ。「アルパインスタイルの登攀には、とても深い倫理的理由があります。私は自分が大切に思う人としか行きません」(269頁)。

マッキンタイアと聴いたマリアンヌ・フェイスフルの歌(Broken Englishかな?)、トランゴで落っこちた後、ロレタンが聴かせてくれたダイア・ストレイツの歌(たぶん「Brothers In Arms」)。聴いてみると当時に時代を引っ張り戻してくれる。ポーランド人の名前や地名の発音しづらさが面白くてポーランド語初級教本やポーランドの地図と略史なども読みながら読み進めた。ポーランド、行ってみたくなってきました。

英語版で買って読んでいたクルティカファンもいるけれど、日本語でなければ私は読めなかったでしょう。理屈っぽくて言葉を選びに選ぶクルティカの独白を日本語にしてくれた翻訳者、恩田さんにも大いに感謝です。

新しくコメントをつける

HOME

HOME

メニュー

メニュー