北海道の登山史

安田治

北海道新聞社

2010.12

本の装丁は20年前の大学の火山岩石学か何かの教科書風。中身もずばり、ありそうでなかった北海道登山史の教科書。あとがきを読むと、労山の登山史学習会の資料が元になっているとのことで納得。北海道外、中部山岳での山岳史もその都度同時代を触れていて北海道の立ち位置がわかり、ここが肝腎なところだ。教科書好き、検定受験本好きの方むきの面あります。道民登山家は買い置くべし。

古代から最近まで、教科書的なだけに内容は広く網羅されていて、リファレンスに最適。僕は教科書を読むのも嫌いじゃない。意外と知らなかった発見がたくさんあるから。「そういえば知らなかった」発見は、近代登山以前の歴史で、小泉秀雄出典の、白雲岳一帯は黒曜石の石器鏃の製造所だったという古典にまずショックト。松浦武四郎の文献にポロシリ七ツ沼の事まであったとは恥ずかしながら今まで知りませんでした。この本を読めばこういう発見は、どんな人にも必ずあると思います。

北海道の登山史を知る本では、滝本幸雄氏の「北の山の栄光と悲劇」(1982・岳書房)以来ではなかろうか。登山史、遭難史をやや思い入れ強く書いた「北の山の〜」に比べ、こちらはかなりさっぱり書いている。内容が多いから濃く書いているときりがないのだろう。

初期日高踏査を案内したアイヌの水本文太郎老人の話なども、北大山岳部部報を読み込んでいる人ならご存知かもしれないが、そんな人は100人もいないだろうから、やはりこういう本で扱ってもらってこそである。また、戦中戦後の道内各地の山岳会、労山のなりたち等を簡潔ながら知るのもこの本ならでは。

たとえばカムエクの冬期初登は、いつ誰だっけ?というような疑問に、ピュッと答えが見つかるような使い方ができる。そこから元の資料に辿って行ける入り口になる。自分が登った山の歴史を、山の名前から調べるというような読み方は、登山史の入り方として最良ではなかろうか。

1990年代以降の歴史も入っているためありがたい。こうした本は決定版というではなく随時出て欲しいけれど、なかなか出ないもの。でも読んで思ったけど、90年代以降の登山史って、歴史としては全然おもしろくないですね。やっぱりヒマラヤも岩登りも遭難事故さえも、何をしても「物語」というものがなく、レジャーっぽいせいかもしれない。「山を楽しんでいます」とか「皆さんに感動を与えたいです。応援よろしく」というようなことを本人が言う時代だもの。

日高難関直登沢の遡行史が年表でその一部しか触れられていないのが意外だが、まあ、沢なんてニッチな分野なのでしょう。沢の初遡行記録の読者人口なんてそれこそ100人くらいかも。海外登山記述は8000m峰のみに絞っているようだが、8人も亡くなったミニャコンカの遭難に触れていないのは寂しいところでした。その他、現代史書としてふれられてないなあと感じる北海道的歴史事象としては、オーバーユースと管理強化の時代の典型として、カウンナイ(同書ではクワウンナイと記述)沢の一方的な長期にわたった入域制限や、世界遺産指定で変わった知床、それに山小屋のトイレ問題などに関しても。全般に90年代以降に関してはあまり踏み込んだ記述はありませんでした。この本はあくまでリファレンス本であり、90年代以降は参照すべき良い図書が無かったということでしょう。

活字が大きいせいか、本が必要以上にでかい。僕の手は小さいので、左手の親指と小指で本の左側を持って片手で読むというのができず、結構不便なA5判。この内容ならもう少し小さい片手サイズ本で良いと思う。本棚キツキツです。

北海道の登山史研究家といえば、著者安田氏もあとがきで触れている高澤光雄氏。山書の会などの冊子などあちこちに書いている貴重でニッチなテーマを掘り下げ、意外な発見の多い読み物の数々、早くまとまった本として読みたいと思っています。

本の厚さの三分の一近くを年表が占めている。北海道に限らず、全国、外国の内容も含まれているのでこうなるけれど、年表としては「目で見る日本登山史」(山と溪谷社 2005/10/1)と合わせ充実したもの。この本の特質として、同時代の道外の動きが併記されている点。黒部奥山廻りや白山御嶽の信仰登山など、著者の興味が広く及んでいることが伺える。

...hide more

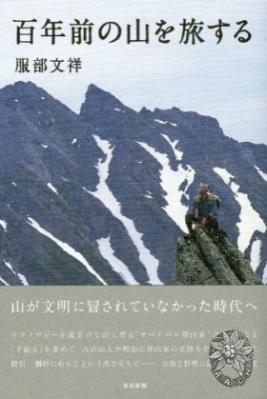

「サバイバル登山家」の服部文祥氏の最新刊。道具を持たず山に向かう姿勢は、20世紀初め、日本アルピニズム初期の登山、ひいては京都北山鯖街道、加賀藩の黒部奥山行にまで遡る。百年前の山、北海道の山ではアイヌが歩いていた事だろう。1920年代のAACH黎明期の登山を部報で読むにつけ、昔の人はどう登っていたのか?が僕にとっての大きなテーマになっていた。吾が意を得たり、の主題だ。その山行を装備装束含めて復元し、体験から得られる考察に共感する。古典は読んで思いは馳せるけど、ここまでやって書ける人はこれまでいなかったよね。

○1909年田部重治、木暮理太郎の日本初の縦走登山、1915年の同二人の日本初の沢登り、1912ウエストン、嘉門治の穂高南稜登攀をその装備、装束で再現。

○鯖街道(日本海の小浜から京都までの一昼夜鯖運び街道を自分でやってみる山行)

「1000年以上にわたって踏み固められて来た京都の街道は、美しく、風格があった。そのぶん、現代の土木工事に壊された部分は、致命的に醜く、薄っぺらだった。・・・(中略)・・・機械で壊した山肌を元のように戻すことはもうできない。林道を埋めて植林をしても、1000年かけて踏み固めた古道を復元するには、1000年かけて踏み固めるしか方法がないからだ。」

○上田哲農の「ある登攀」(1934)をなぞる白馬主稜

上田哲農の「ある登攀」は学生時代に読んだ。

「上田の慧眼にはまだ先があった。あえて死に近づく様な行為は、同時にそれが自己満足に終わるかもしれない、という危うさを併せもつことを、上田は常に意識していたのだ」

以降の下り、残念ながら失念していた。改めて本棚をたどる・・・。

○黒部奥山廻りのルートを探る

17世紀から幕末まで行われた加賀藩による黒部川右岸の、盗伐監視山行ルートをおそらく初めて再現した山行。これはおもしろい。近年見つかった奥山の下流部、険悪な場所の奥山廻りルート図を見てその後誰もそこを歩いていないことを知り、

「やれやれ、われわれ登山者はいったいいままでなにをしてきたのだろう。」

自然の地形の弱点を突いて、黒部右岸の険悪な支流のスキをつないで行く山行。こだわったのはロープで懸垂下降したりせず、あくまで手ぶら装備で、山をフリーでどれだけ行けるかを求めて後立山(鹿島槍ヶ岳)まで行く山行だ。柳又や北又のゴルジュの難所は通らずにルートを見つけて辿るが、一カ所懸垂下降したことを著者は悔しがる。

「テクノロジーフリーともいえるサバイバル山行を行って来た知識と経験を考えれば、二一世紀の現在、私がまっさきに二〇〇年前に黒部を闊歩した人々を理解していてよいはずだった。その私が率先する様に、奥山廻りの一行を否定していた。そして下奥山廻りを否定する根拠である「柳又谷を遡行できるわけないから」という見解には、よく考えると私の自意識が含まれていた。現在の登山者でも困難なことが、二〇〇年以上前の人にできるわけがないという主張は、分析のようで、実際のところ私の自己表現だったのだ。ひとりの登山者としてこんなに情けないことはない。」

実践を通して初めて分かる、自分を見る目だと思う。

「奥山の風景は二〇〇年前のままだ。「今にもどやどやと奥山廻りの一行が上流から現れそうな気がしてくる。われわれを見たら横目足軽は腰の刀を抜くだろうか。」

「われわれは正しいラインを歩いているのか。・・・(中略)・・・そしてその不安は随所で、昔の山人や杣人の存在を私に感じさせてくれた。ラインにはそこを歩いた者の山を見る目が表れる。私は、江戸時代の人々が見た風景を彼らと同じ目で眺め、江戸時代の人々が感じたことを同じ肌で感じることができたと思っている。」

山にいかに独自のきれいなラインを引くことができるか、これが最近の僕の最も興味深い主題だ。そのラインが先人のものと重なっていたことを後から知ると、感動する。江戸時代、平安時代とて変わりはしないのが山だと思う。

○ブラスストーブに関する章

プリムス、ホエブス、スベア、オプティマスなど、20年前までは山岳部の主力だった真鍮(ブラス)ストーブを、改めて考察する。著者は北極探検、南極探検時代を担ったのがこのブラスストーブだという知見に至る。改めてナンセンを読みたくなった。著者はサバイバル山行の一つとして銃で狩りをする。その経験をふまえて著者が改めてナンセンを読みなおしてみると、生き物を殺しながら続ける極地探検の意味がようやく分かったとある。「これは私の経験をもとにした想像だが、現代人には極地探検時代の人々と同じように、世界を見ることはできないと思う。いのちに関する考え方が違いすぎるからだ。・・・・以降略(この先大事なので本で読んでね)」からの下りはなるほどと思った。先日テレビで著者が狩りを行う様子を中心に放送があったそうで、それを見た人の印象には「かわいそう」なものが多かったようだ。

しかし、たかがオプティマスのストーブで米を炊くという目的に、鹿島槍北壁→キレット北上というルートを選ぶところが憎いところ。利尻南稜、仙法師稜分岐(なんせん分岐→ナンセン分岐)というダジャレも。

ブラスストーブの構造が、現在のガソリンストーブと違い、火力調節機能に人力の圧力を使っていて、よりテクノ度が低い(人力度が高い)という解釈はこれまで思い至らなかった。なるほど。ブラスに座布団一枚のポイントでした。

久々にオプティマスを使いたくなった。使い勝手は昔から使っていたから慣れているので、別にめんど臭くない。重いようにも見えるけど、担いでみると大したことないんだ。

...hide more

空白の五マイル 集英社

角幡唯介

面白い本だった。ヤルツアンポ空白部探検の記録は、未踏地帯の価値としては第一級。それに加え、生還が危なくなる終盤は、非常に気持ちを持って行かれた。久しぶりに同時代の探検記録を読みましたよ。

「冒険は生きることの意味をささやきかける。だがささやくだけだ。答えまでは教えてくれない。」

角幡唯介氏の話は、2003年ころの海外遡行同人の集まりで聞いていた。最後に残った未踏地帯、ヤルツアンポ川の屈曲部をほぼ完全に踏査したと聞いて、唸った。僕は1991年のナムチャバルワ登山隊に関わり、ヤルツアンポがどんなに行き難い所なのかを見ていて、金子民雄氏による探検史も読み、とても自分で行きたいという気は起きなかった。

ヤルツアンポの水流沿いにはものすごく困難な箇所が多い。剱沢大滝の水量も規模も何十倍もあるような所だ。何百mもの岩壁の巻きを繰り返し、先の見えない藪こぎをする。実際、記録はその通りだ。

「このような長期にわたる無人地帯の踏査行が登山と決定的に違うのは、だめだったら下ればいいという選択肢が与えられていないことだ。・・・そんな世界一巨大な牢獄みたいなところを、私ははいずりまわっていた。」

人類の空白地を行きたいという強烈な探検精神がなければ実行しようと思えない。角幡氏は早稲田探検部に入部して金子民雄氏の東ヒマラヤ探検史を読んで以来ヤルツアンポの計画を温め、「この中に誰も知らない滝があっても全然おかしくない、いや、というよりあるべきだろう。そしてもしそれが本当にあるとしたら、発見するのはおれだ。」と、動機もやる気も一直線。直球の探検バカぶりである。

ヤルツアンポの踏査のような探検行には、沢登りというジャンルのある日本の登山家には向いていると思う。欧米人は沢登りをしないから、泥壁のトラバースや灌木木登りクライミングや、ダニの藪キャンプなどには閉口することだろう。沢登り経験のある者には、この記録はまだ経験の延長線として読めるだろう。

角幡氏は自力と孤立無援の単独、そして通信機器無しにこだわる。そして、この地域はインドとの国境不確定地域に近く、中国当局の入域許可は出ない。だが、あの手この手で禁止区域のなかに入っていく。この辺が探検部と山岳部の違いか。

「チベットは現在、中国共産党政府により不条理に支配されている、そういう認識を私は持っている。そのチベットの奥地を訪れるのに、その中国当局に、なぜ多額の現金を支払って許可をもらわなければいけないのか。そのような疑問がそもそもあったので、無許可で旅行することに道義的な責任をほとんど感じていなかった。」というあたりが、まさにおっしゃる通り。実に探検部的である。同時に、この探検行は山岳部員では発想しないだろうと思った。

2002〜3年の探検では空白の5マイルに、チベットの宗教的な伝説にも重なる不思議な洞穴を発見し、未確認の大きな滝も発見した。この洞窟発見が他の誰も見ていない、彼の探検の山場かと思ったが、この本の面白さは、後半、2009年探検の後半、話が生存への脱出に変わるところからだ。

チベット人とのやりとりも微笑ましい。入域許可証の無い著者を案内する事を恐れて途中で帰る男たちに満額の金を渡すところ、最後にチベット人の公安の尋問で、チベット信仰の理想郷の話で相手がヒートする下りもおもしろい。どちらも、相手に誠実に正直に、真正面から対応している。目的に対する確信とその気迫を感じ取り、相手は敵にはならない。

1993年のカヌー事故で亡くなった武井氏の事も初めて詳しく知った。それも彼がもう一人を助けようとして一度安全な場に逃れたのにまた激流に戻ったことを。知人がこの隊に関係していたので事故の事は知っていたが、詳細はこれまで知らなかった。カヌーの危機判断は門外漢の僕には全く分からないが、あのヤルツアンポの流れにこぎだすなんてかなり無謀で、若く経験不足だったのではないかとこれまで漠然と思って来た。しかし彼らの人となりを今回読んで、その人物像を改めた。

その時の二人は、激流カヌーの分野ではそれなりに経験を積んでいて、判断を完全に任されていたとのこと。著者は、分野は違えど武井氏を同じ探検家として共感し、多くの頁を書いている。武井氏は高松高校の出身とのことだ。AACHには、早くに亡くなった同校出身者が多く、御縁を感じた。20代の息子を亡くした親の気持ちは今更になってようやく想像できる様になった。

30泊、40泊分を一人で担ぐ著者の装備を少しかいま見た。やはり食料の決め手は棒ラーメン。僕もこれしかないと思う。百円ショップで買ったというレジャー用シートをツエルトの上に結露よけに張るというのと、燃料はメタだけで焚き火というのにも共感。湿気の多いヤルツアンポで、焚き火のつかない事は無かったという。夏用登山靴で膝までのラッセルというのは厳しかったことだろう。夏支度なのにいきなり冬山になるというのは、僕ならちょっとうろたえると思う。それでも引き返せない。その選択肢は無い。

第八回2010年度開口健賞受賞

著者ブログ

http://blog.goo.ne.jp/bazoooka開口健賞といえば、5年前に藤原さん(1980年入部)が「絵はがきにされた少年」で第三回を受賞していますよ。

...hide more

平成21年4月北アルプス鳴沢岳遭難報告書

鳴沢岳遭難事故調査委員会 京都府立大学山岳部

昨年4月26日、二人の現役学生と、山岳部と20年以上にわたってかかわってきたコーチ役の伊藤達夫氏が山頂部周辺で疲労凍死した。北ア黒部ダムの下から取りつく鳴沢岳西尾根をのっこして、大町側に抜ける計画。春の二つ玉低気圧が来なければ、さして問題のあるルートではない。

伊藤達夫といえば、冬の黒部の熱烈な開拓者の一人。1957年生まれ。5年前、黒部別山〜積雪期〜という、すごく分厚い本を和田城志氏とともにまとめた。岳人誌上で彼の追悼を書いていたあの和田氏が、自分よりも黒部に入れ込んでいたと告白していたほどだった。

https://aach.ees.0g0.jp/xc/modules/AACHBlog/details.php?bid=540伊藤氏は信大山岳部出身、京都府立大の助教であり、以前京都左京労山の代表だったが、黒部での未踏ルート開拓などの志向を極めて「京都てつじん山の会」として独立していた。

事故調査委員会は京都府立大山岳部関係者以外の、同志社大、京大OBなど、京都の登山界の顔役の人たちが中心になり、これにオブザーバー参加として京都府大山岳部関係者が参加し、この報告書を執筆している。

樹林限界を超えた場所で三人はばらばらの場所で見つかった。遭難の詳細は分からなかったが、伊藤氏が持っていたGPSロガーがすべての足取りを語っていた。地点と時刻を刻み、速度もわかる。加えて警察発表による三人の絶命推定時刻。あとは樹林限界までしか撮っていない写真が物証のすべて。

先頭を歩いていた(と思われる)伊藤氏は、樹林限界を超える時も、それ以降も、強風のため歩みは非常に遅くなるが前進を続け、後続の二人をほとんど待つこともなく、様子を見に戻った形跡もなかったという。

報告書は伊藤氏のリーダーとしての資質を問う。気象の変化を見誤ったこと、引き返し、退避行動を取らなかったこと、隊をバラバラにしたことが直接の原因であるとしている。経験の差が圧倒的にあり、メンバーからの口出しができない関係でひたすら後を追うだけしかない状況で二つ玉低気圧の白い稜線に出ていくのは破滅に近い。遭難の直接の原因はこの日のリーダーの行いに確かにあるだろう。

報告書の第二章前半には、先鋭登山を志向した伊藤氏とはどれだけ異端であり、どれだけ指導者としてふさわしくないかが時代背景などにまで言及し、過去の記述も引用して述べられている。報告書のこの部分を読んで、私は暗欝な気持ちになった。物言わぬ死者たちを前に、GPSログという動かぬ証拠を手に、公式報告書で書くべきことではない。執筆者自身が第三章に書いているように「私には考えられない」で十分ではないだろうか。致命的な判断ミスをしてしまう数時間のことなど、その人柄や思想、過去の発言をいくら集めたところで、何がいえるだろうか。誰しも覚えがあるはずだ。現場での判断など、何かのはずみで間違える可能性などいくらでもあることを。

並はずれた経験を持ち、黒部という自分のテーマに没頭していた伊藤氏と、部員数が1人、2人、と消滅しそうな時代が長く続いた京都府立大山岳部の、やや特別な20年にわたる関係についても、証言が詳しい。伊藤氏にとって山岳部員は一貫してボッカ、ラッセル、ビレー要員であり技術を伝え導く対象ではなかった、山岳部にとって伊藤氏は部外の並はずれた実力者であり、部の山行とは別枠の、新しい技術を学べるステップアップの機会として捉えていた、という代々の部員たちの見方が示されている。同じ山岳部の先輩後輩ではないが、お互いにその思惑を理解しており齟齬はないという印象を受けた。そうならばこの関係自体に問題があったとは私は思わない。大学山岳部には時には並はずれて経験の厚みの違う指導者が新しい世界を見せることは必要だと思う。それが指導者に値するかどうかは状況によって全く違う。

伊藤氏がどんな人物だろうと、あの日あの時、リーダーとして判断を間違えた、確かなことはそれだけである。樹林限界上で残された物証はただGPSログだけだ。何があったのか本当の事は誰にも分からない。想像する者はいるかもしれないがそれを理屈をならべて遭難報告書に書くべきではない。彼はこんな人間だったからこんな判断をした、とまで言及される事に私は共感できない。

遭難報告書は、山で死んだ者にとっては墓標である。それは伊藤氏のみならず、共に死んだ二人と、その家族にとっても腑に落ちるものであってほしいと私は思う。人の人格は多面体であるのに、彼はこんな人格であったと断定するような墓標に、私は同意する事ができない。

...hide more

2004-2008年、函館に住んでいた縁で、北大水産学部WV部と交流があった。そのご縁で滄海3号(2010.1.16発行)を送って頂いた。

北水ワンゲルとは札幌の本学時代に山岳部、ワンゲル、山スキー部、探検部、クマ研、歩く会、野客・・・数あるもと山系クラブ員が合同で結成する「北大函館山クラブ」である。

最近では、AACHからは2001年入部の白石君の関わる記録が多数あります。

2001年度~2008年度の8年間の山行記録集です。1963年以来なので、まもなく50周年記念誌を出す心づもりとのこと。楽しみです。道内全域、また函館という場所柄、東北地方の山行記録が大盛りです。なかでも僕の心を引いた新鮮な記録をいくつか。

岳人1月号(12月15日発売)の第二特集「雪崩に遭うということ」という雪崩ルポ(角幡唯介)があります。その生還者インタビューの一人にセーノさんが載っています。仙丈岳、岳沢の2006年4月の雪崩。ほのぼのとした筆です。みなさん、人ごとではありませんなあ。(69p)

今号のみどころはそのほか、和田城志の剱沢幻視行(連載13回目)

備忘録・中西健夫(ナカニシヤ出版)インタビュー

追悼・伊藤達夫・・・和田城志による

岳人7月号のp122「備忘録」でナカニシヤ出版の中西健夫氏のインタビュー記事があった。関西から奥美濃、鈴鹿などのヤマ本を出版している京都の会社だ。全般に装丁はちょっと野暮ったいけれど、よくぞまあ出してくれたという感じの山の本を出版してくれる頼もしい出版社だ。「鈴鹿の山と谷・全六巻」や「北山の峠」「秘境・奥美濃の山旅」「近畿の山・日帰り沢登り」など、名古屋にいた頃拝読、一目置いていた出版社だ。その後はヒドゥンピーク(ガッシャーブルムI峰)とミニャコンガの初登記も出版、こんな本今時売れないだろう〜と思って余計な心配をしていたら(もちろん購入)、三万円もする「カラコルム・ヒンズークシュ登山地図」も出した。一体どういう会社なんだろうと思っていたが、その内情を話している。こういう志ある山の本は全体の8パーセントくらいで、他の本のもうかったぶんで出しているとのこと。1500冊や2000冊売れればいいやと、その部数でも採算とろうと思えばとれるんです。という発言は頼もしかった。

「山の本を出すところ、少なくなりましたなあ。」「戦前の関西の岳人では藤木九三さんと森本次男さんこのお二人が文章としては一番うまいのでは〜ああいうものを書いてくれる人がもっといるといいですけどねえ。百名山しか売れへんようじゃあきませんなあ。」「おたく(岳人出版)でママリーの『アルプス・コーカサス登攀記』出しましたでしょ、あれ注目してたんです。あの手の本が売れればうちでも出したいものがいっぱいあるんです。でもちょっと残念ですねえ。」ああ、やっぱりダメなのか・・・復刊はとてもうれしかったのに。

数年前、とある出版記念会でやはり山の本を果敢に小規模に出している白山書房の箕浦氏に「エーデルワイス叢書みたいな探検未踏モノの復刊して欲しいです。最近出る山の本はハウツー本ばかりで、行くのは古書店ばっかりですヨ。」と訴えた事がある。「いやそれはヤマヤマなのですが、朋文堂の二の舞にはなれませんわ。」と苦笑された。誰も気持ちは同じなのだ。

「とにかく山の本、みなさん読まなくなりましたね。このごろの中高年の山歩きって健康第一で文化を忘れている。登山は文化なんやで。健康のためだけの登山なんてもったいない。」

京大の正門前にあったナカニシヤ書店時代から、今西錦司との深いかかわりがあった書店だったそうで。ナカニシヤの社長さんの読書趣味が分かってとても楽しい記事だった。

もう一つは今年の春北ア黒部の鳴沢岳で遭難死した京都府立大山岳部の、二人の学生を率いていた伊藤達夫さん(同大助教でコーチ・51才)の、和田城志氏による追悼文「風雪に響く魂を知る男〜私の心の中にまた憧れの墓標がひとつ〜」(p156)。

これを読むまでこの遭難の当事者があの「黒部別山ー積雪期ー」の和田氏との共同編集者とは存じ上げなかった。この本はあまり出回る本ではないが(つるの大内さんにまわしてもらいました)、黒部別山、剱沢大滝、丸山東壁フリークたち(黒部の衆)が生涯の情熱をかけて残した積雪期記録を編集したとてもマニアでマジで重い本。この本の4割が二人で書いた記録で、解説もほとんど二人で書いたとのこと。黒部で一番マニアなお方と仰いでいた和田さんが、「私も相当マニアックに雪黒部に取り組んできたが、彼のマニアックの純度にはかなわない。」と告白している。「そのストイックな登り方にはある種の美学が感じられる。私が常々語ってきた『名を取らず、実を取る登山』の典型的な実践者だった」。

最後の詩編「知る男」は男泣きだ。

...hide more

大滑降への50年

三浦敬三

実業之日本社

1970

三浦敬三が息子、雄一郎のエベレスト滑降の年に書いた、二人の自伝。三浦親子関連の近年の本は長生きイキイキの秘訣みたいな題のばかりで、違う人向け本のようだ。山登り人として三浦親子のなんたるかを知るにはこれが一番の一冊ではないだろうか。敬三さんの放つ魅力が分かった。この人は西堀栄三郎とか、明治生まれの染め物職人だった僕の祖父を思わせる。そして三浦親子を生み出したのが八甲田だったということがわかる。読後は八甲田を滑る気分が随分違う。

青森に来たので八甲田の黎明期を知ろうと、三浦敬三の本を読んだ。氏によれば八甲田ほどスキー的な山はないとの事。今も大規模なスキー場が無い上に残雪期は普通のスキーヤーがロープウエーで登って、スキーコースを滑る。山スキーとゲレンデスキーの中間のようなスキーが行われる。そのルートにたくさん残るスキーコースの指導票は1953年に敬三さんらが中心になってつけたもの。1968年にロープウエーができてから、その周辺だけを滑る人ばかりになり、以後は指導票を辿って全域を滑りまわる人がすくなくなったそうだ。

1904年生まれの敬三さんは、エベレストのサウスコルから1970年にスキー滑降した息子、三浦雄一郎の快挙以前から、日本のスキー界屈指の滑り手だった。北大スキー部出身でスキーを身につけ、青森営林署に勤めて営林署の「青森林友スキー部」をコーチとして日本一のスキーチームに育て上げて、戦前のオリンピックや国際大会の常連になった。そして八甲田の斜面を滑りまくり、さまざまな悪雪での回転術を試行錯誤して研究に没頭した努力が懇々と記されている。また雄一郎との子供の頃のスキー行や、雄一郎がやがて父と同じく北大スキー部に入り、海外のスキーコンペでめきめき頭角を現していく様なども書いてあり面白い。

北大山岳部は1926年12月にスキー部から独立した。スキー部の初期は山に登らねば滑れなかったし、スキーをはかねば山には登れなかったから、これが分かれた頃というのは、山に登らなくてもスキーができる、競技スキーに熱中する一派が生じ始めたということである。敬三氏は1923(大正12)予科入学、1925(大正14)スキー部に入って、スキーにはまった。当時のスキー部に直滑降、回転、ジャンプのすぐれた選手が多くいた話など、興味深く読んだ。今は木の茂る札幌の三角山の頂上から度胸試しの直滑降斜面があった話、初めてスチールエッジを見た時の衝撃など、最高に面白い。

雄一郎のエベレスト滑降も、突然世間の注目を集めたわけではなく、一つ一つ自分の力を伸ばして、誰もやらない事を目標に選んで、出来る努力を重ねて進んでいく。八甲田の全山一日連続滑降の試みなどから始め、イタリアのスピード滑降競技で腕をあげた。富士山吉田大沢での緊張感いっぱいの初滑降のところは、エベレストよりも緊張して読んだ。この親子、あれこれ指導して育てあげたという関係ではなく、「ついてくるか」「うん行くよ」。「平気さ」「よっしゃ」という少ないセリフで、手を出さない親、負けず嫌いの子の口数少ないながら堅いつきあいだった様子。

とっておきの山

1984

山と渓谷社

「とっておきの山」という山の小文集で、敬三氏の「八甲田サマー・キャンプ」という小文を読んだ。雄一郎が北大の夏休みで青森へ帰ったある夏、一家六人で八甲田の東北斜面にある雪渓の脇にキャンプして、五日間そこでこの親子が朝から晩までスキーをやっていた話だ。弟妹は小さかったので雪渓の脇や周りの藪で終日遊んで過ごし、スキーなどやらない敬三夫人はたき火で毎日炊事をこなした。敬三と雄一郎は来る日も来る日も雪渓で滑った。夏の雪渓はコチンコチンに凍っているので朝起きると斜面一面を父子二人でクワを持って耕し、そこを滑ったという。もくもくと楽しそうに、友達のようにクワ振り、奥深いスキーの奥義を探求するため稽古に打ち込む三浦親子がまぶたに浮かぶ良い話だった。昨年暮、雄一郎氏にお会いする機会があり、その話に感動した旨を話したところ、懐かしそうにされていた。誰も登って来ない夏の八甲田の雪渓で家族ごとテント暮らしの一週間なんて、夢のような家族だと思う。

何故僕は三浦敬三に惹かれるのか?当時のスキー靴の踵は低く、足首はクラクラ、板だって今のものとは比べものにならないくらい原始的だろう。そんな時代に何もかも手作りで、無限の可能性のあるスキー術を探るため、自分の身体一つで稽古に打ち込んだ姿に勇気づけられるのである。メーカーの知恵が注ぎ込まれた兼用靴と最新の板などはいて、滑りが楽しきゃいいだろう、という気分に僕はやはりどうしてもなれない。先日のポロシリ東カール滑降の悪雪、良雪の苦勞工夫の楽しさが忘れられないからだ。ジルブレッタと革登山靴で、どこまでも雪山と対話していきたい、と決意を新たにした。

...hide more

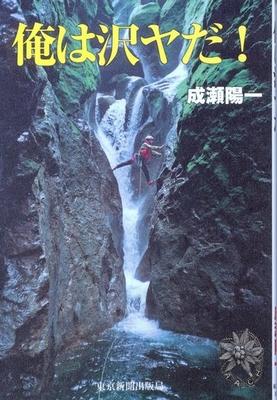

俺は沢ヤだ!

成瀬陽一

東京新聞出版局(2009/3)

1429円

日本の沢、世界の沢を登り込んできた成瀬陽一(充血海綿体)の自伝本。岳人誌で連載されていたころから腹を抱えて笑いながら読んでいたが待望の単行本化。成瀬さんは天然少年仙人のような、世界でも指折りのトップ沢クライマー。これほどの文章の書き手とは失礼ながら存じ上げませんでした。沢を歩きに歩き、登りに登るうち、ことばは脳内に昇華するのでしょう。沢に魅入られるという天才を持ち、少々変態気味の笑えるエスプリのあるあたり、「のだめカンタービレ(漫画のほう)」くらい面白いと思いマス。お勧めデス。このすごい表紙写真は松原(1990入部)撮影の称名川ザクロ谷。水の色、苔壁の造形、光の加減、宗教画のよう。バッハの平均律クラヴィーアが聞こえて来そう。

2000年ころから台湾など海外の沢を研究する海外遡行同人の集まりで毎年お目にかかった。ナルっさんはそのころ日本の名だたる渓谷をアオタイや松っちゃんと登りまくっていたころだ。でも本書にあるとおり、そんな厳しくて楽しい事があらかじめ分かっている名渓をコレクションしても、手の込んだ観光旅行と変わらない。「沢ヤの本懐は未知の谷の解明にあり!立ちはだかる未踏の大滝の向こう側にあり!」と書く。「エベレストよりも高い山はどこにもないが、台湾の渓谷を凌ぐ谷は必ずどこかにある。」台湾の沢の、常識破りな壮絶ぶりは、本書を読めば見なきゃ分からないことだけはわかってもらえると思うが、この台湾へ通った遡行記録の数々が面白い。想像を絶するあの曲がり角の向こう側が見たくて。沢登り魔力の一番芯の部分だと思う。(同行松原の記録は部報14号で読める。)

原生林で突如全裸になって大木にしがみついたり、この森の象徴のようなかわいい顔をしたサンショウウオと同化したい衝動に駆られ丸焼きにして食べた晩(キスまでしといて何故食べる?)、空前絶後の食中毒で苦しむなど、やはり成瀬さんの過剰な熱情の世界は変態の森である。しかし、人生や存在のあり方を語る賢明な知見の数々のことばは変態であろうとも全く構わない。未だ誰も知らない地球のワレメちゃんを探し求める沢ヤは、やはりどう考えても変態で良いのではないだろうか。万国の沢ヤたるものなら、これに同意署名してくれるものと思う。

掲載の記録は黒部川剱沢、称名川ザクロ谷、春川万滝沢、御嶽山赤川地獄谷、台湾三桟渓、ほかギアナ高地、ニューギニア、福建省、四川省、雲南省など。台湾三桟渓の山行には、ルームから松原、日下、石崎が参戦している。

巻末の、沢から無事下りてきた男が古い民家の庭先に降り立つ寓話、心に沁み入りましたネ。

...hide more

HOME

HOME

メニュー

メニュー