書評・出版・ 2023年4月26日 (水)

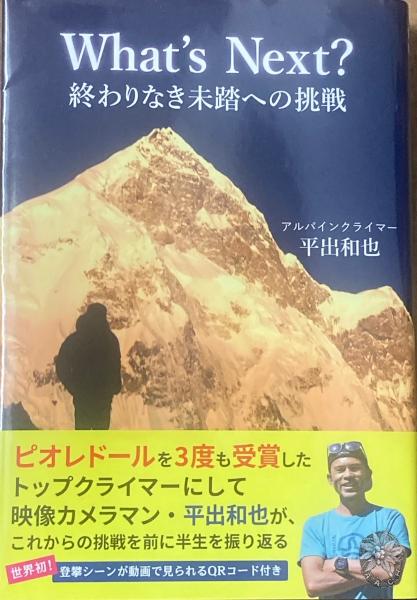

1979年生まれの平出和也、2000年ころから名前を聞くようになったけれど、この本を読んで、その軌跡と考えがよくわかった。

1979年生まれの平出和也、2000年ころから名前を聞くようになったけれど、この本を読んで、その軌跡と考えがよくわかった。競技者として体を作り込んだあと、山を知る。競技にない自由が山登りにはある。ヒマラヤの高山を求めて大学山岳部の登山隊に入る。誰にも登られないルートを求めて、カラコルムに山を見に行く。次々と脱皮していく。地形図や写真を研究して、美しい山の宝のルートを掘り当て、「夢のファイル」を貯めていく。パートナーと出会い、別れて、続けてきた。

幸運もあったけれど、美しいルートを見つけて自分の力との兼ね合いでギリギリ登ってくるセンスが彼には有るのだと思う。登る山がどれも美しく、憧れるような名峰ばかりだ。シブリン、ライラ、カメット、スパンティーク、ナムナニ、シスパーレ、ラカポシ・・・。ピオレドール三回も納得の軌跡だ。カッコいい山ばかりの未踏のルートばかりを。本の構成もうまく、ルート図入の写真もよく、山行記録集としても満腹の本。

アマダブラムの救助ヘリ墜落は痛恨だと思う。こんなつらい経験もしていたのか。

この本は先日、札幌で「山岳TV取材の30年」という演題で、私が講演をした際に、寺沢玲子さんに「ハイ、これ」と手渡されたもの。ちょうど買って読まなきゃと思っていたところだった。なんでレイコさんが平出さんのサイン本を?と思ったのだけど、読んでわかった。平出さんの初パキスタンの船出のときからのご縁だったのだ。若い人たちとの熱気あふれる懇親会で、レイコさんとあまり話せず残念だった。

私は1990年からTVカメラマンで、山岳部経験のおかげで8000m峰を含むヒマラヤ高峰登山取材に何度も携わった。カメラ8kg三脚8kg+酸素タンク8kgを担いでガッシャブルムIIの山頂にも立った。平出さんの15年前の私の世代はTVカメラが重く、小さなカメラの画質は悪かったので、あまり使えなかった時代だ。漬物石並みに重い電池の消耗も早く、単行本サイズのビデオテープも大きかった。この時代、高画質高額の撮影機材はTV局の独占物で、従って映像取材の機会も独占物だった。だから、山岳部出身の私程度の経験のカメラマンが行ける「冒険」の取材はできた。

よく言われるように「TVの登山シーンでは映っている人よりカメラマンのほうが一番大変でしょ」というのは本当だ。自分より登れる相手、自分のレベルからかけ離れたルートの取材番組はできない。私も、山野井泰史のホンキのクライミングを撮れるとは思えなかった。

小型カメラが高性能化し、電池と記録媒体の小型化、高性能化と価格低下が21世紀になり劇的に進んだ。2010年代には私自身もよく取材に使うようになった。猛吹雪で撮るものが無ければ自撮りもして、現場の状況も心象さえも伝えられる。

そして、これによって、山岳映像取材はTV局の独占を離れ、クライマー自らが撮ることができるようになった。平出さんはまさにその時代に現れたエクストリーム山岳カメラマンとなった。トレラン登山取材さえこなす体力も他者の追随を許さない。

ドローンが「夢の映像」を実現するようになってから、実は私自身はあまり山岳番組を見なくなった。低空俯瞰映像は完璧すぎてお手上げで、私の手を離れたな、と感じたせいだと思う。でも講演の前に「シスパーレ」の番組録画をようやく見た。クライマー自身が撮るしかないヤバい雪壁のクライミング。先のことは全く読めない山行ならではの筋書き不明の展開、と、見るものに迫る作品だった。このレベルのクライミングは、彼らにしか撮れない。そう思った。そして、私は一体これまで、何を撮りたかったのだろうか?と今も考えている。

自由について、パートナーについて、失敗について、未知について、準備について、「メモ帳から」とあるページの言葉が、すごく良かった。

人生の最高点は、山と違ってその時はわからないかもしれない、と今は思う。下り始めてから「あれ、おれ今もしかして下ってる?」とわかるのが山と違うところ。下りが難しくて危険が多く事故が多いのは、山と似ているかも。と、友人に言ったら、下ると危ないから、人生では下っちゃダメだね!と言われて、目からウロコだった。全くそのとおり。

平出さんには、この先K2未踏の西壁がある。

書評・出版・ 2023年4月11日 (火)

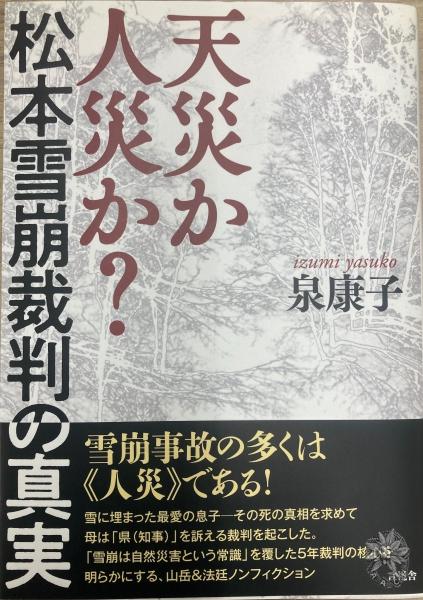

30年以上前の雪崩事故裁判について、この3月、その一部始終をまとめたノンフィクションが出版された。私の登山人生の初期の頃と時代も人々もとてもかぶっている事件だったのに、この本を読むまでその裁判の詳細を知らなかった。そのことが読後感として大きなショックだ。登場人物のほとんどの人を知っていて、そのとき札幌から長野市にも転勤で住んでいて、報道にも携わっており、山にも登り込んでいたのに。

著者は泉康子氏、やはりそのころ「いまだ下山せず!」という自らの山岳会の遭難のノンフィクション作品で読んだ覚えがある。取材は判決後十数年経ってから、出版は更に十数年経ってからという。なぜ今?とも思うが、私にとっては大きな意味があった。今回、当事者の高校教諭そして同級生の、西牧岳哉氏から送ってもらった。

1989年3月、北アルプス遠見尾根のスキー場トップ近くの雪山登山講習会で雪山初心者の高校教諭酒井耕氏が亡くなる雪崩死亡事故があった。講習は長野県教育委員会主催で初心者の高校山岳部顧問と生徒が対象だった。「雪崩は天災」とする県に対し「 雪崩は予見できた人災」で、県はその過失責任を認めるよう1990年に犠牲者母の酒井三重氏が訴訟を起こした。5年間の裁判の末1995年11月原告側が勝訴。山のベテランの認識不足と準備不足を登山の素人の原告側が雪崩の学習をして論破していく経緯が書かれている。非常に画期的な判決だった。

県や組織の対応はお決まりで、訴訟しなければ泣き寝入りするしかない、これは今も同じだ。だがそういう話に加えて、当時の登山界のベテランたちでも、雪崩の最新の誘因などの知識に無知で、経験と勘だけに頼っていた。死亡事故は運が悪く、山での事故は共同責任であり、訴えるなんてとんでもないという時代だったことを思い出す。法廷で「経験者としてできることはやった」「そんなことを言ったら山なんか一歩も登れなくなる」という被告側の発言は、当時の私と大して変わらないし、今でも私の中にあるのではないか?

当時1980年代終わりくらいから雪崩は科学的な知識で見なければならないという新田隆三氏、中山建生氏の雪崩講習会を私自身取材した。北大の阿部幹雄、樋口和生、福沢卓也もそれ以前からの山仲間であり札幌で何度か講習会を取材した。雪崩学が急速に登山者の間に広がりはじめた境の時代だった。それほど雪崩事故防止の取り組みに関わっていたのに、なぜ私はこの裁判にあまり関わらなかったのだろう。

それは今から思うと、係争ごとに抵抗を感じ「山の素人たちに、安全管理のためとして、自由な山登り、リスクを受け入れた魅力ある山登りを制限されてしまうのでは無いか」と心のどこかで警戒していたのではないだろうか。もちろん、自主的な登山と、講習会での新人の安全確保とでは話は全く違うのだが。その点を今ほど区別して考えていなかったと思う。つまり当時の感覚として私は、雪崩の誘因に関しては最新知識を持っていたのに、責任論に関しては被告側と大差なかったのだと思う。今になってこの読書をしてそれを思い出し、恥ずべき過去の感覚を思い起こす。

亡くなった酒井耕さんも、ずっと裁判を支えてきた西牧さんも、私とは高校で同学年の仲だった。物静かで粘り強い彼は、ずっと母の酒井三重さんの訴訟を支えた。10代20代を通じた親友を失った西牧さんや、女手ひとつで育てた息子を理不尽に失った母親の気持ちなど、以前の私には正直わからなかった。私も山で多くの友人を亡くしていたけれど、それはいわば同志の死への思いであり、一緒にしてはいけない感覚なのだ。私は死んだ友人たちの両親に、不用意なことを口にしたりしなかっただろうか。今になってそんなことを思い出す。

西牧さんは今、我々のいた松本深志高校の山岳部顧問をしていて、毎年3月18日前後に、その雪崩現場前で現役高校生たちにその話を語り続けている。私は何年か前から西牧さんの講習会に、イグルー講師として参加している。今年は私の娘が山岳部員となって参加した。そんなふうに、自分の子供が大きくなってみて初めて、酒井三重さんの苦しんだ気持ちを想像することがようやくできるようになったと言っていい。

ずいぶん長いこと鈍感だったことを、気づかせる読書だった。

判決のあった1995年は阪神淡路の震災と地下鉄サリンの年だ。世の中のリスク管理や組織の安全管理責任意識などは、この頃から変わっていったと思う。山や冒険の危機管理は、私が密かに「恐れていた」社会になったのだろうか。わからない。だが一方でその後も危機管理されるべき初心者講習の事故は続いた。2000年大日岳雪庇崩落事故、2017年那須の雪崩事故。

裁判も傍聴していない、当時の取材も随分後からというのに臨場感あふれる裁判シーンなどノンフィクションの書き手としての力がすごい。三重氏や中島弁護士の若い頃からの育ちが詳しく書かれ、遠回りのようで意外にも重要だった。なぜこのような裁判を続けることができたのかという点に納得がいく。

新田隆三先生も亡くなってしまったけれど、本が世に出てよかったと思う。

天才か人災か?松本雪崩裁判の真実

泉康子 言視舎 2023.3

明らかな間違いあり。

p152 宮本氏が「1992年ナムチャバルワの登攀隊長」は間違い。1996年チョモラーリでは

p304 北大山岳部、登山部、山スキー部が混乱している。登山部は無い。確かにわかりにくいとは思う。

書評・出版・ 2022年11月26日 (土)

信州松本を代表する社会人山岳会、クライミング・メイト・クラブ、CMCの50周年記念誌を読んだ。

CMCは1970年創立。会報の「攀友」は年に数回発行して現在169号まで発行されている模様。山行記録一覧を見れば、ザイルを使うレベルの山行のみでほぼ毎週のように山行を行なっている。今回は1991年発行の20周年記念誌以来の大きなまとめ。

内容は91年以降の30年分の山行一覧。それから全会員氏名一覧。信州大学山岳会の憶えのある名前もいくつも見つかる。懐かしい人の名も故人もあり、私自身の名も、以前ご一緒した山行記録の欄に見つけて驚いた。山行回数が多いので、時間記録や天候などまでは無く、ルートもすべて詳細は無い簡単なものだ。

CMCの歴史を知りたい部外者の私が最も興味深かったのは、創立以来50年間会を引っ張ってきた百瀬尚幸氏による創立期の詳しい話だ。県山岳協会加盟の申請に赴いたときの気持ちや、90年代にチベット登山協会との交流山行にCMCがあまり関わっていなかった事情などが察せられた。百瀬氏はじめCMC創立メンバーは団塊世代ながら、それ以前からあった社会人山岳界とはほぼ無縁に、ほぼ自力で力を付け、人を集めたのだ。だから全国的に山岳会が凋落した2000年代にも衰えず、今も独自の実力を持ち魅力を放っていることが伺える。

ほぼ毎年のように行われた槍穂高連峰の冬季長期縦走記録の、百瀬氏を軸にした記録セレクション(といっても5本+23本も!)。30代の百瀬氏が70代になってもまだ続く記述が、この会の骨組みとなってきたことを示す。日本一の山域、槍穂高連峰の冬季長期山行を、毎年なのだ。

この背骨に加えて、草創期CMCを方向付けた有明山と赤沢岳という地元未踏岩壁の夏冬の初登記。「後立三部作」の針ノ木、スバリ、赤沢岳西面の三稜線への世代を越えた入れ込み様など、CMCならではのマイナーだけど歯ごたえ満点の羨ましい山行記が並ぶ。海外記録にはメルー・シャークスフィン、バフィン、トランゴタワー・・・。メンバーはそれぞれに高レベルで別の山域に向かう。統一感はないけど、ありきたりな山行をしないところが一貫している。他のどこのクラブにもない歴史と現在を作ったのはなんだろう。

私は松本出身で1984年に北大山岳部に渡り、その後90年代と2010年代に数年ずつ長野県に転勤して登山に関わってきた。この間のCMCの孤高性はずっと変わらない。登山界の変化は大きく社会人山岳会の状況は全国どの町でも次世代につながらず、50年回転している会は多くはなかった。

松本の場の引力にも一つの要因がありそうだ。山があり、町に魅力があり、他の土地から移り住む人が多い。山が好きで来る人もいるが、住んでから好きになる人もいる。信州大学の学生の多くは他県から来ていて、CMCの記録には、信大山岳会出身のピオレドール・クライマー3人の名もあった。この町を活気づけているのは間違いなくそんな人達で、私の知る会員も外から松本に来た人がほとんどだ。

そして地元の未知ルートを探究した独自の強みを持つ創設者たちは、自信故にその面々を尊重し自由にさせ、多様性を内包した。それが活気ある伝統として生きているのではないか。

攀じ友=ヨジトモ=climbing mate

記念誌を読んだだけの情報で、フカヨミをしてみました。

A4 297p

2022.11.19 発行

編集長 河竹康之

https://cmc-jp.net/

書評・出版・ 2022年7月14日 (木)

登山愛好家として美濃、越前国境のこの地域と伝統の暮らしに興味を持った。稜線は標高1000mほどだが日本海を背にして豪雪に見舞われ、大河揖斐川の広大な源流地帯はほとんど平地がなく、渓谷登攀者には静かで広い魅力ある山域だ。山間には、自動車道路が通る以前は数十軒ほどの規模の集落が点在していた。ここに1970年代から長時間かけて官僚たちがダムを造る計画を淡々と進めてきた。2006年日本最大の貯水量という徳山ダム完成。

ここにできれば死ぬまで暮らしたいと住んでいた、広瀬ゆきえさんの暮らしぶりを通して、揖斐川源流域の門入(かどにゅう)という集落の「現代化以前」の営み、たとえば栃の実の渋抜き法や山菜キノコマムシに、各種山仕事などを記している。

読み進むとそれにとどまらず、1918年生まれのゆきえさんの生涯を辿ることでわかる、何世代も続いてきた血族の持つ強さや、行動範囲の広さなど改めて知る。ダムが永遠に奪ったものの真価は、ここまで読まなければわからなかった。

14歳にして30キロ背負ってホハレ峠を越えて、鳥越峠も越えて長浜の高山まで繭の出荷。彦根まででかけて女工労働。門入の仲間となら、外に出るならば、北海道の真狩もパラグアイも同じなんだな。岐阜の柳ヶ瀬近くにあった徳山村連絡所の訪問もおもしろかった。

著者が30年間通い詰めた晩年、ついに追い出されるまでの門入での、誰もいなくなってしまったけどお金を使わなくて済む世界が、技ある人には自由な天国なんだな。朝から晩まで働きお金にはならないけど生きるための純粋な営みだ。若いときには遠くへ開拓に出て、農閑期の日雇いや出稼ぎもして現金を得て外食する楽しさも驚き知った、子供を遠い学校にやるための現金収入も要った。それだけ経た上で、子供の頃から身につけた、生きるための純粋な生活技術と行動技術を持つ自信と幸福。これが羨ましい。でもそんな晩年の天国も移住地に追われた。

移住者住宅に移った後、ゆきえさんがスーパーの特売ネギを買わなかった話が、凄くこたえた。

「わしは、たくさん人のためにネギも作ってきた農民や。自身を持って畑でネギを作って、みんなにくれてやったもんやが、その農民のわしが、なんで特価品の安いネギを買わなあかんのかなって考えてな。惨めなもんや。ちょっと情けなくなったんや。」

著者が長い時間をかけて関係を築き、徐々に理解しながら発見して気がついた話が盛り込まれた優れたノンフィクションです。

今はホハレ峠は足で越える人は絶えて久しいよう。渓谷登山愛好家として、ホハレ峠越えて門入を訪ねてみたい。病気の子供を背負ったり、60キロの栃の板を背負ったりして人々が越えた峠だ。

ホハレ峠ーダムに沈んだ徳山村 百年の軌跡

2020年4月 彩流社

大西暢夫 写真・文

書評・出版・ 2021年4月24日 (土)

地方の百名山の書は数あるけれど、県山岳協会や当地の新聞社が手分けして踏査して協議して選んだ本が多いのではないだろうか。中には各市町村に公平にというような選定もある。岐阜にも、上述のような選定を経た1975年の「ぎふ百山」があったが、124山と絞りきれていない。また高速道路ができ徳山ダムができて環境の変わった今の時代にふさわしい「佳き山」を選びたいと、著者清水克宏氏は最新情報を載せるため五年に限って踏査し選定したという。

ひとり個人が候補の100以上を登って選んだというものは、深田久弥の日本百名山と清水栄一の信州百名山だけではないだろうか。強い計画力と実行力とを要する情熱、そして教養がなければなし得ないのではないか。

私は先月3月に石徹白から白川郷まで一週間の白山縦走をしてきたばかりで、歩いてみて知りたく思ったこと

「なぜ三つの越前、加賀、美濃の禅定道のうち最も泰澄法師ゆかりで正統のはずの越前道がいま見るかげもないのか?」

「なぜ石徹白はあの独特の雰囲気なのか?」

「念仏尾根の妙法山周辺の複雑な地形もやはり古くから人が通ったのか?」

などすべての好奇心の答えを、この本は歴史的な視点から教えてくれた。

信州人の私の目線で岐阜県とはどんな県か。長野県と北アルプスを挟んで対称の位置にありながら、信濃にはない多様性がある。北陸豪雪地域に面した山嶺が長く、標高はなくても遠く深い奥美濃や、白山に連なる国境があるかと思えば、鈴鹿山脈にも木曽山脈にも引っかかっていて、実に多様。それから低山だけれど個性ある山と人里の多い県中央の山間部。これらを俯瞰して一冊の中に眺めることができた。

この多様な山域の隅々まで、歴史的背景や地名山名の由来なども漏らさず盛り込まれている。往時の修験者、木地師、鉱山師に関する話も、知れば山歩きで見える風景を変える要素だと思う。とりわけ、徳山ダムで沈み非常に行きづらくなった千回沢山(とても100山に入れるわけにはいかなかったとある)や、廃村の馬狩で出会う現地の人とのささやかな交流の話などはとてもおもしろい。日本の山里には従来、人と文化があり、今はそれが失われゆく時代なのだ。こうしたさりげない話が貴重なのだと思う。そうした時間軸を意識すると、コラムで触れていた奥美濃の山を紹介した昭和15年刊行の「樹林の山旅」には、たいへん興味を惹かれた。

岐阜県の山にはその名前が地形図に載っていないものが多いという。信州との対比で、濃尾平野以外は山がちなので、遠くの名山が抜けて見えない、そのため名前が広く認知されなかったり、飛騨山脈が視覚としても印象に残らないのではないか、との話もしていただいた。本書に一貫するのは、そんな「少し不遇な」岐阜の山への愛着である。

私はいくつ登ったのかな?うきうき数えてみたら34だった。楽しいものだ。

私も、筑摩、安曇両郡(犀川流水域)50名山を選んでみた。故郷の山への愛である。

ナカニシヤ出版2021年5月

森の国水の国 岐阜百秀山

清水克宏

2200円

書評・出版・ 2021年3月7日 (日)

なぜこの年齢になって八千m峰を目指すのか。著者の幼年期の体験、青年期の山、海外支局取材時のさまざまな話を交え、高所の及ぼす脳や精神への影響から、話はどんどん死と時間、恐怖と勇気、シンパティコ、達観と情熱、なぜ山に登るのかというテーマに至る。昔から相当な読書量だったうえ、著名人のインタビュー経験が豊富であり、ジミー・チン、メスナー、原真、リカルド・カシンなどの発言や行間にふれる部分が面白い。大澤真幸の「他の誰にも出来ない仕事」の話が良かったです。

故郷を出て男ばかりの共同体に初めて入門した1984年の私にとって、東京の下町の育ちだそうで、きっぷの良い話しぶりに、人をじろりと見る目つき、あけすけにものをいい、最後にニヤリと笑える話を添える藤原さんはちょっとワルなインテリとして、憧れの人でありました。直接の先輩である2,3,4年目のひとつ上の5年目でもあり、何より1984年のガルワール・ヒマラヤ、スダルシャン・パルバットのメンバーでした。1年目の私には近い将来の憧れの未来そのものでした。興味はなかったけど、くわえタバコの麻雀にものこのこついていきました。

私が半人前を終えかけた3年目の4月上旬、藤原さん鷲尾さんに誘われて、立山、剣に登りました。大町の扇沢からスキーかついで冬季休止中の関西電力のトロリーバストンネルを延々歩いて、ケーブルカーの真っ暗な階段トンネルも延々登って、いきなり立山の東面に出るアプローチでした。今では考えられないけど、当時は特に止められなかったし許可とか危険とか、そういう日本社会ではありませんでした。ここに雪洞を掘って3日間、悪天缶詰になって、最後は雪崩が危なく日数切れで引き返しました。4泊も穴の中でヒマだったかといえば、藤原さんの面白い話を朝から晩まで聞いて、ゲラゲラ笑って過ごしたのを覚えています。全く話の上手い人でした。本書にも出てくるけれど、20代の若い時代特有の「シンパティコ(人懐っこさ)」の話には、このときのことを思い出しました。当時、名前しか知らなかったOBの小さな話を、顔マネ、口真似しながら藤原さんが話してくれるのですが私は腹を抱えて笑いました。

その後、藤原さんは新聞記者、私はTVカメラマンになり、業界は同じでも全く違う仕事でした。はじめ私は山岳撮影が主な関心でしたが、藤原さんのように誰か興味深い人にとことん話を聞くドキュメンタリーのような仕事にあこがれてきました。留学や海外支局で日本を離れた藤原さんを、グアダラハラ、ヨハネスブルク、ローマと、夏休みなどによく訪ねました。昔からずば抜けた読書量で、あるとき話のはずみで文庫本の巻末にある他の本の紹介広告のタイトルを見ながら、これも読んだ、これも読んだ、と数十冊ほとんどすべて読んでいた話を聞いて驚きました。彼に勧められて読んだ本も数多くP.フォーバス「コンゴ川」、G.マルケスあれこれ、関川夏央、丸山健二など、私が本を読むようになったきっかけかもしれません。特集ワイドの取材でインタビューに行く前に、相手の著書は全集含めてほとんど読んでいくとあり、納得します。

本書では、やはり高所登山中に受ける精神的な影響の話で死に対する考察があります。いつか20代の頃、どこかの国を訪ねたときの雑談で「俺は最期、死ぬ時に、間際にどんなことを思うのか、横になり朦朧としながらも、心に浮かぶこと、考えることを様々、全部ペンに書き取りながら死にたいね」と言っていたのを読書中に思い出しました。やはり、ずっとこれは大切なテーマだったんだ。

あらすじを書いてもネタバレになるので、藤原さんの追悼文のようになってしまったけれど、少し上の先輩の勤め人の節目である定年退職間際の心の内など、私も大いに関心が高く、今後の人生でも常に先を行くセイパイに変わりありません。まだ30年、人生は続く。

書評・出版・ 2021年1月28日 (木)

1920年前後、第一次大戦後の好景気で日本社会は鉄道が伸び、大衆の観光や旅行や登山活動にも広い裾野が伸びた。以前から大学生を中心に行われていた登山界にも逸材が流れ込んできた時代で、老舗の大学山岳部はこの頃相次いで山岳部を創立した。北大もスキー部が1912年から創部、そこから山岳部が独立したのが1926年。

リュックサックはもともと現役の部報であり、2011年に14号が出ていて、今回は15号。1990年代・平成以降は現役部員が少なかったためリュックサックは次第に両者合同の内容で編集されているようだ。内容は過去100年の早大山岳部のあゆみがダイジェストで記される一方、14号以降の10年分の活動報告が厚めに盛り込まれている。

冒頭のまとめはよくまとまっていて、早稲田の100年を今回初めて知ることができた。実は早稲田の歴史について、失礼ながらこれまであまり印象がなかった。K2の大谷映芳氏と、翻訳家の近藤等氏と、あとは80年代の同世代数人の名を知る程度だった。早稲田は伝統があり部員も充実していたのに、死亡遭難事故や不運が多くヒマラヤ登山では79年ラカポシ、81年のK2まで成功を得ることができなかったことを初めて知った。また、その後の世相の変化による90年代以降の部員減少期の組織的葛藤や不信。ヒマラヤで活躍を期待されたやる気に満ちた若手が次々に死亡遭難事故で失われる苦しみなど、かなり踏み込んで事情を読むことができた。

巻末に年次順の会員名簿が併記されている。おかげで記録を見る際にたいへん助かるのだが、会員の総数が、ここに載せられるほど少ないことに驚いた。80年代以降のほとんどの年は一学年一人か二人しかいないのである。よくぞ続いてきたものと思う。

どんな時代でも大学山岳部にしかない魅力は、学生時代の当事者にはその時はわからないけれど、100年も続いた縦の時間軸を越えて、皆が同じ青年期を過ごした経験を共有できることだ。行く山は同じでいい(違う山でもいいけど)。馴染みのメンバーが生涯居る。おなじみの雪稜で迷い、おなじみのナメ滝で滑り落ち、おなじみのクラックに右手を突っ込む。おなじみの飲み屋におなじみのヒュッテ。ヒマラヤやデナリはオマケだ。老いたメンバーはそのおなじみの定点があることで、自分がどれだけ遠くまで来たか確かめる。若いメンバーには尊敬する先輩がいればそれでいい。そして、山で死んだ仲間のことを時々思い出すのだ。人のライフサイクルをまたいだそういう共同体は今、日本でほぼ失われつつある。なにかに勝たなくていい、文化を伝承するのが、大学山岳部でありたい。

書評・出版・ 2021年1月26日 (火)

著者は硫黄島1945司令官、栗林中将のノンフィクション「散るぞ悲しき」で憶えのある著者。かなりの鉄道オタクとのこと。特に廃線ジャンル。樺太鉄道は憧れなので期待して読む。雑誌の連載紀行をまとめたものなので旅行記として読みやすい。

著者は硫黄島1945司令官、栗林中将のノンフィクション「散るぞ悲しき」で憶えのある著者。かなりの鉄道オタクとのこと。特に廃線ジャンル。樺太鉄道は憧れなので期待して読む。雑誌の連載紀行をまとめたものなので旅行記として読みやすい。サハリンは、アイヌ・ニヴフ・オロッコ、ロシア、日本、ソ連の時代変遷で地名が三つある。ロシアとソ連時代でも違う。サハリンの地図を片手に、更に地名対照表を片手に読むと更に楽しい。

白秋、賢治など日本統治時代に訪れた人々の足取りも盛り込まれチェーホフ、林芙美子、村上春樹まで改めておさらいできる。後半の宮沢賢治の亡き妹を悼む詩集と辿るパートは東北本線や津軽海峡の下りなどの検証なども含めてサハリンからは離れるけれど、時刻表や車種の証拠からも詰める乗り鉄オタク手法込みのノンフィクション検証で、1923年の傷心の旅を解析するところはお見事。賢治の詩編の一言一句の吟味になるが、これはこれで大変面白かった。はるか昔読んだ賢治の詩は不思議と心に残りあり、詩特有の曖昧な受け取りだった言葉の数々も先行研究もうまくまとめられてこの本で明確になりました。賢治特有の草花や鉱石の解説も詳しい。妹の死、樺太鉄道旅行、そして銀貨鉄道の夜への流れを解釈する。

やはり樺太山脈スキー縦走に行かなければならないなあ。山岳部の仲間と、コロナが収まったら、旧国境を積雪期に越えて北上したい。帰りは鉄道で帰るのだ。やる気が出てきました。何キロくらい、無補給で行けるだろうか。

書評・出版・ 2020年12月16日 (水)

日本山岳会東海支部で、1970年のマカルー南東稜初登以来、50年間名古屋岳人のヒマラヤ遠征、東海支部の組織運営を担ってきたご本人77歳の総まとめ自伝本。東海山岳に関わった人にはたいへん興味深い歴史の、一つ一つの裏側を語ってくれる。

日本山岳会東海支部で、1970年のマカルー南東稜初登以来、50年間名古屋岳人のヒマラヤ遠征、東海支部の組織運営を担ってきたご本人77歳の総まとめ自伝本。東海山岳に関わった人にはたいへん興味深い歴史の、一つ一つの裏側を語ってくれる。そして、AACHにとっては、偉才、原真氏の右腕として尾上氏が携わった数々の話が興味深い。東海支部設立、アンデス、ヒマラヤ遠征のゼロからのスタート、組織作り、資金集め、日本山岳会本部との確執(というかみんなが知っている妨害工作)、現場での破綻、遭難スレスレの格闘と成功などの歴史が尾上氏目線で語られる。関係者の多くが亡くなっているのも、おそらく今書ける理由でもある。やはり生き残った強みである。みんなが知りたいことでも、関係者が居る前ではなかなか文字にはできないものだ。何より尾上氏のその後果たしてきた実績と信用が、彼の書くことならと、周りを納得させられたのだろう。50年経って、やはりマカルー南東稜は歴史になったのだ。

1970年マカルー南東稜初登は、ヒラリーに「あの南東稜をまさか日本人が登るとは」と言われた、当時難しすぎる未踏8000mのバリエーションで、同年の日本山岳会(本部)のエヴェレスト(ノーマルルート第六登)に比べると、事情を知るものには段違いの快挙だった。だが、これは「思想家・原真」の強烈すぎるリーダーシップによって鍛え上げられた先鋭集団だから成功した。そのいきさつを、原さんの右腕役を務めた尾上氏が文章にした本書は、まことに興味深い。マカルーを、東海支部を、新撰組にたとえる下りがある。「尾上、明日までに○○を切れ」とささやく原さんはまさしく土方歳三ではないか。ぞくぞくするような展開である。

本書後半では、原さんが去った後の東海支部の40隊にも及ぶ海外登山隊の切り盛り、尾上さんを育てた東海高校剣道部、日大山岳部の活動なども触れられる。名古屋という土地に於ける人のつながり、その時代の背景が、門外漢にも判って大変おもしろい。1960年代の日大山岳部が極地山行に傾倒していたのを少々知ってはいたが、ここまでグリーンランドや北極点に通っていたとは。ヒマラ高峰系の海外ではなく、ソリを曳いて未知未踏の極地エリアに分け入るスタイルは北大の志向に近いものがある。日大山岳部の池田錦重氏や、名古屋山岳会の 加藤幸彦氏も触れられる。私はお二人と90年代にガッシャブルムやチョモラーリで山行を共にしたことがあり、知らなかった一面を読むことができた。人には出会う以前から歴史があり、そのいきさつを知ると、知っている人であってもまた多面的に見えてくる。

「誤解を恐れずに書けば、山登りは死ぬほどおもしろいのであり、おもしろいほどあっけなく人が死ぬ世界である。」ぎくりとするが的を射ている。誤解されそうなので書くが、人の死がおもしろいのでなく、「(その山登りがギリギリ生還するような過酷なレベルのもので、おもしろければ)おもしろいほどあっけなく人が死ぬ」という意味と解釈する。敢えて誤解されそうな書き方をするところが尾上氏流の味かと思う。こんなお節介は不要か。原真も書いていた。「山には死があり、したがって生がある。下界の多くにはそれがない。」

また原さんの本をよみたくなった。

尾上昇(おのえ・のぼる1943年生まれ) 2020 中部経済新聞社 1600円+税

書評・出版・ 2020年9月29日 (火)

東海大山岳部で2006年、若くしてK2登頂を果たした小松由佳さんは、その後山をやめてシリアの遊牧民を撮影するフォトグラファになった。なぜ山をやめたのか、以前はそれを知りたかったが、今は少しわかる。K2登頂生還者というオリンピック並の金メダルは、その後自分の山登りを若々しく無邪気に正直に続けていくのには重すぎるものだったのかもしれないと推測する。信頼できる仲間、積み上げた技術と体力、高所で酸素が切れてもヤラれなかった才能、これだけそろえても更に強い運が加わらなければK2から生還はできない。彼女は賢明で、成功のあと、足りたものを知り、無理に世間の期待や相場に合わせて「高所登山中毒」に陥ることなく、自分の別のテーマにすっと移行したのではないか。

家族を大切にし、伝統の中に価値を見出し幸福に暮らすシリアの家族を撮影した写真集、「オリーブの丘へ続くシリアの小道で」は、彼女の新しい世界をみせてくれた。しかし、2011年に始まった民主化運動を弾圧するシリアの内戦はその後地獄と化して、今現在も10年近く続く終わらない悪夢だ。シリアに関わった彼女は、幸せだった人たちのその後の窮状を危険な治安機関の制限のなか撮影、あるいは取材し続ける。

https://aach.ees.0g0.jp/xc/modules/AACHBlog/details.php?bid=745&cid=7

帯に角幡氏とヤマザキマリ氏の推薦文が。探検家角幡氏はわかるが、ヤマザキマリの応援はなるほどと思った。小松氏は、シリアの60人もの大家族の末っ子男性と結婚し、元ベドウィン(遊牧民)の砂漠伝統家族の仲間入りをするという、思い切った人生を選択していて、この点が「モーレツ!イタリア家族」の一員になったヤマザキ氏や、イギリス人と結婚し最近おもしろい本を連発しているブレディみかこ氏に通じるたくましさがある。本著の前半はそんなベドウィン風の古き良きイスラム的大家族の幸福な魅力が語られるのだが、今世紀最悪のシリア内戦の当事者として、ストーリーは続いていく。

思うに彼女は、選ばれてしまった人なのだ。強剛登山家が4人に一人の確率でがあっけなく死んでしまうことで有名な死の山K2から、仲間と才能と努力と運に恵まれて生還した運命といい、地獄と化すなんて想像もしなかったほんの数年前の幸福な時代のシリアを知った上で、今の惨状を知ってしまった運命といい、本人も予期しなかったことではないか。

しかし、アフガンの故・中村哲氏も言っていた、「見てしまった、知ってしまった、放っておけない」これが彼女の運命ではないかと思う。そして運命は、弱い人間を選びはしない。大学山岳部で山登りにとことん打ち込み、強い心を持った彼女だから、今こうしてシリアの内戦から逃げずに歩んでいけるのだ。そしていま最もやりがいのある仕事、ちいさな二人の子供と歩む実り多い人生を過ごしているさなかだと思う。

「山岳部員出身」というちかしさから、20代の数年間を山登りのことばかりを考えて過ごしたという共感から、彼女の人生をひとごとと思えない。彼女は、自分で選んだ人生の舵を決して離していない。船は波に漂うが、舵だけは自分で握り続け続けている。子どもたちのビレイを続けながら。その姿がとても尊い。

人間の土地へ

小松由佳

2020/9

集英社インターナショナル

HOME

HOME

メニュー

メニュー